在现代社会中,随着生活节奏的加快和饮食选择的多元化,垃圾食品已经成为许多人日常饮食中的一部分。这些食品通常以其方便、快捷以及独特的口感吸引着消费者,尤其是年轻一代。然而,长期摄入垃圾食品对健康的潜在危害以及对行为习惯的负面影响,正逐渐引起广泛关注。

首先,从健康角度来看,垃圾食品通常含有高糖、高盐、高脂肪以及过多的食品添加剂,而膳食纤维、维生素和矿物质等营养成分却相对匮乏。长期摄入这样的食物会导致营养失衡,增加肥胖、心血管疾病、2型糖尿病等慢性疾病的风险。例如,过量摄入糖分会导致胰岛素抵抗,增加患糖尿病的风险;高盐饮食则与高血压和心脏病密切相关。此外,垃圾食品中的反式脂肪酸会提高坏胆固醇水平,降低好胆固醇水平,从而增加动脉硬化的风险。

不仅如此,垃圾食品中的添加剂也是潜在的健康威胁。尽管大多数食品添加剂在规定剂量内是安全的,但长期摄入多种添加剂的综合效应仍未被完全了解,可能对肝脏、肾脏等解毒器官造成负担。此外,一些研究表明,人工色素、防腐剂等添加剂可能与儿童多动症等行为问题有关。

从行为习惯的角度来看,长期摄入垃圾食品可能对个体的饮食习惯和心理状态产生深远影响。垃圾食品因其高糖高脂的口感,容易让人产生依赖性,形成恶性循环。研究表明,高糖饮食可能刺激大脑的奖赏系统,产生类似成瘾的行为模式,使得人们在情绪低落或压力大时更倾向于通过进食垃圾食品来获得短暂的愉悦感。这种“情绪性进食”不仅无助于解决根本问题,反而可能导致体重增加和情绪更加低落。

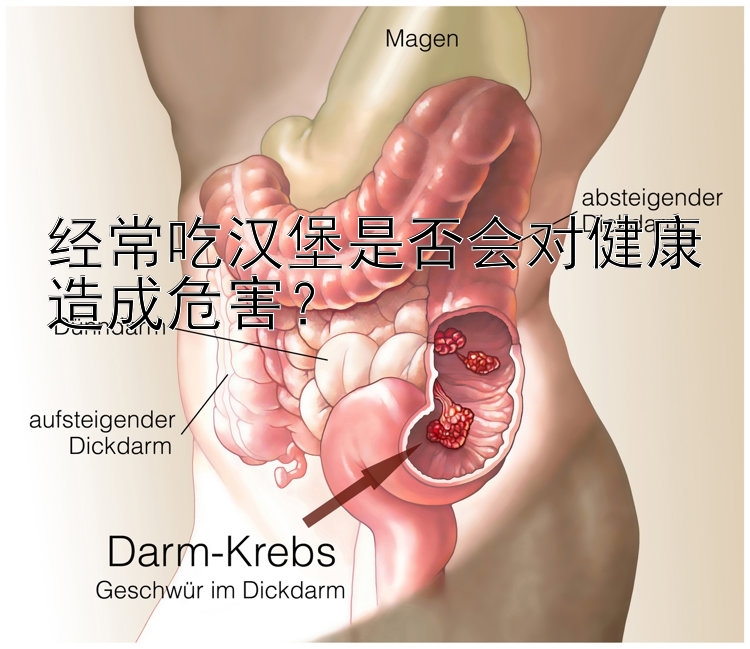

此外,垃圾食品的便捷性也可能导致人们的饮食习惯变得草率和不规律。快餐文化强调速度和便利,容易让人忽视饮食的质量和进食的规律性,进而影响消化系统的正常运作。长期的不规律饮食可能导致胃肠功能紊乱,甚至引发胃炎、胃溃疡等问题。

对于儿童和青少年而言,长期摄入垃圾食品的影响尤为显著。这一群体正处于生长发育的关键时期,营养不良或营养过剩都会对其身心发展产生不可逆的影响。研究发现,儿童期肥胖与成年后的多种慢性疾病存在密切关联。此外,垃圾食品的过度消费还可能影响儿童的认知能力和学习表现,导致注意力不集中、记忆力下降等问题。

那么,如何减少垃圾食品对健康和行为习惯的负面影响呢?首先,提高公众对营养知识的认知是关键。通过教育和宣传,让人们了解均衡饮食的重要性,学会识别和选择健康的食物。其次,培养良好的饮食习惯,如定时进餐、减少外食、多在家烹饪等,都是减少垃圾食品摄入的有效措施。此外,政府和相关部门可以通过政策调控,如对高糖高脂食品征收“健康税”、加强食品标签管理等,引导公众做出更健康的选择。

总的来说,长期摄入垃圾食品对健康和行为习惯的负面影响不容小觑。这些影响可能是缓慢而隐蔽的,但其累积效应却可能导致不可逆的健康问题。通过提高认识、改变饮食习惯和加强政策引导,我们可以有效减少垃圾食品的危害,迈向更健康、更积极的生活方式。只有从现在开始关注自己的饮食选择,才能为未来的健康打下坚实的基础。